分の相続があった場合に備えて、後継者たちに円満に財産が渡るよう遺言書を書かれる方も多くいらっしゃいます。

しかし、遺留分というものを無視して遺言書を書いてしまうと、その遺言書がむしろ相続争いの火種になってしまいこともあります。

今回は遺言と遺留分の関係についてご紹介したいと思います。

Contents

遺言とは

遺言とは、生前にある人が自分の財産を「誰に」、「いくら」残すのかといったことを意思表示することです。

その意思表示を書面にしたためたものが遺言書です。

遺言は、他の誰の同意も必要とせずに、ある人が単独で行うことが出来る行為です。

したがって、「誰に」、「いくら」財産を残すといった配分は、遺言を残す人が相続人等の同意を得ずに自由に行うことができます。

これを「遺言自由の原則」といったりします。

遺留分とは

遺留分とは、一定の相続人(=遺留分権利者)に最低限保障されている遺産の取得割合をいいます。

本来、被相続人が遺言などで自身の財産をどうやって残そうと、被相続人の自由です。

しかし、被相続人が特定の相続人に財産を全て渡すような遺言を書いた場合、他の相続人が不利益を被る可能性があります。

したがって、日本の民法は残された相続人の生活保障などの観点から、被相続人の遺言自由の原則に対して、遺留分という制度を作って一定の歯止めをかけています。

遺言自由の原則というものがあるのに、遺留分という制度があるのは少し変な気もします。

実際に海外では遺留分という制度がないことがほとんどですが、日本特有の制度ということでご理解頂ければと思います。

遺留分権利者の範囲

遺留分権利者となれるのは、兄弟姉妹以外の相続人です。

つまり、被相続人の配偶者、子、直系尊属(祖父母、父母)が、遺留分権利者になり得ます。

また、配偶者は常に遺留分権利者となりますが、子、直系尊属については、相続人の順位の規定に準じます。

例えば子がいる場合には、直系尊属は遺留分権利者にはなれません。

遺留分の額、割合

遺留分権利者に保障されている具体的な遺留分の額は以下のように計算します。

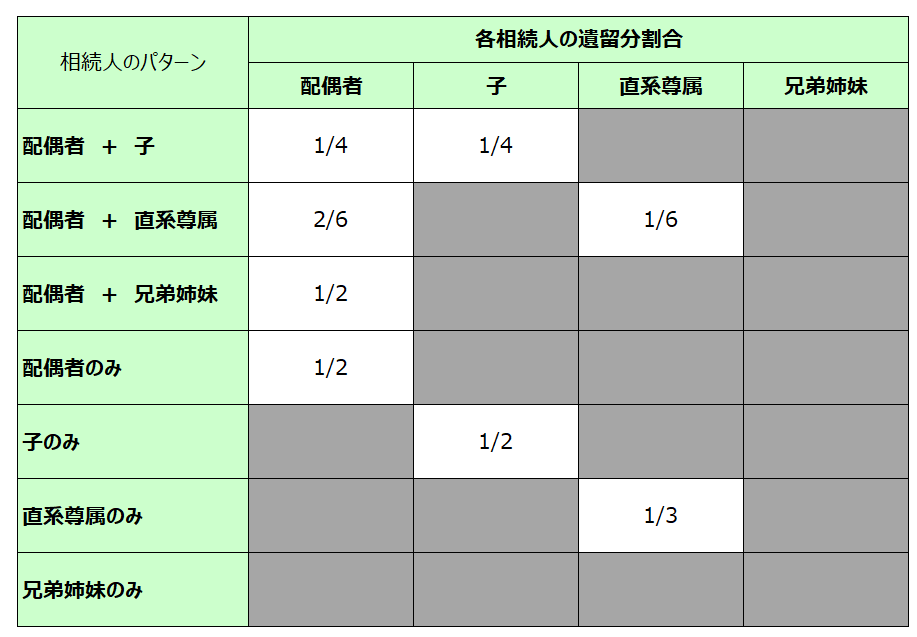

遺留分の額 = 「遺留分の算定の基礎となる財産の価額」 × 1/2 × 「遺留分権利者の法定相続分」

※相続人が直系尊属のみの場合には、「1/2」を「1/3」として計算します。

遺留分の算定の基礎となる財産の価額に乗じる、各相続人の遺留分の割合をまとめると以下の通りです。

遺留分の算定の基礎となる財産の価額と生前贈与

遺留分を計算する基礎となる、「遺留分の算定の基礎となる財産の価額」、は以下のように計算します。

相続開始時の財産の額に、生前贈与の金額を足して、債務の額を引きます。

「遺留分の算定の基礎となる財産の価額」 = 「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額」 + 「贈与した財産の価額」 - 「被相続人の債務の額」

贈与した財産の価額

「贈与した財産の価額」の範囲に注意が必要です。

具体的には以下のようなケースが該当します。

- 相続人に対する贈与(特別受益)…相続開始前10年以内にされたものに限り、遺留分の算定の基礎に算入する。

- 相続人以外の者に対する贈与…相続開始前1年以内にされたものに限り、遺留分の算定の基礎に算入する。

- 贈与者、受贈者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って行った贈与…①、②にかかわらず、贈与の時期を問わず全ての贈与を遺留分の算定の基礎に参入する。

特別受益については、遺産分割協議の際の特別受益は贈与の時期を問いませんが、遺留分算定における特別受益は相続開始前10年以内の贈与に限定していることに注意してください。

また、贈与財産の価額は、相続開始時の時価で計算する点も注意です。ここは、生前贈与時の時価で計算を行う相続“税”とは考えが大きく異なる点です。

遺留分侵害額請求

遺言などにより取得した財産の額が、上記により求められた遺留分の額を下回る場合には、他の受遺者や相続人に対して遺留分侵害額を請求する意思表示を行うことができます。

この場合、遺留分が侵害されている相続人は、他の受遺者、受贈者に対して遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。

遺留分を侵害しているからといって、遺言そのものを無効にすることはできません。あくまで当初の遺言は有効であることを前提としつつ、金銭の支払いで相続人間の平等を図っていくのです。

遺留分侵害額請求の期限

遺留分侵害額を請求する権利は、以下のいずれか早い期間までに行わないと時効で消滅してしまうので注意が必要です。

- 相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間

- 相続開始のときから10年間

遺留分侵害額の請求方法

では、具体的に遺留分侵害額を請求するためにはどうすれば良いでしょうか。請求には以下の方法が考えられます。

1.相続人間による話し合い

まずは相続人間の話し合いで解決するようならば、話し合いで解決するのが一番でしょう。

調停や裁判に進んでしまうと、まとまる話もまとまらなくなる可能性があります。

2.請求相手への意思表示

話し合いがまとまらない場合には、調停、訴訟の提起を視野に入れる必要があります。

この際、遺留分侵害額の請求は時効が定められているため、時効が近づいている場合には、請求の相手方に対して内容証明郵便を送付しておくことが重要です。

3.調停の申し立て

裁判所に対して調停を申し立てます。

裁判所の調停委員が、当事者の主張を聞き、交渉の仲介をしてくれます。

4.訴訟の提起

話し合いもまとまらず、調停も成立しない場合には、訴訟の提起が最後の手段となります。

弁護士に依頼し、必要証拠書類などの準備を進めていきます。

遺留分侵害額の算定方法

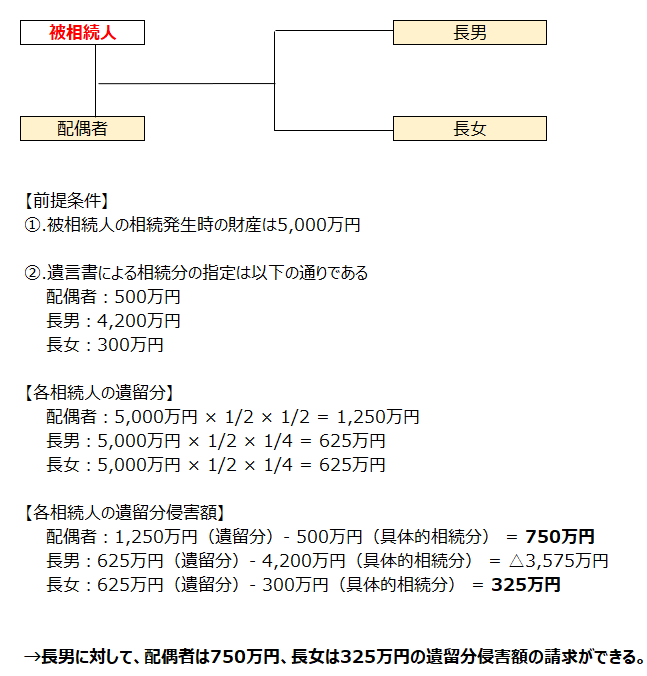

遺留分侵害額は、以下の計算式により算定されます。

イメージとしては、遺留分の額を基礎として、実際に遺留分権利者が取得している金額(遺贈、生前贈与、遺産分割等)を差し引いて、純粋な遺留分の不足額を求めていくかたちです。

「遺留分侵害額」 = 「遺留分の額」 – 「遺留分権利者の特別受益の額」 – 「遺留分権利者が遺産分割において取得すべき財産の価額」 + 「遺留分権利者が負担する債務の額」

具体例を以下に示します。

特別受益の考え方の違い(遺留分と遺産分割協議)

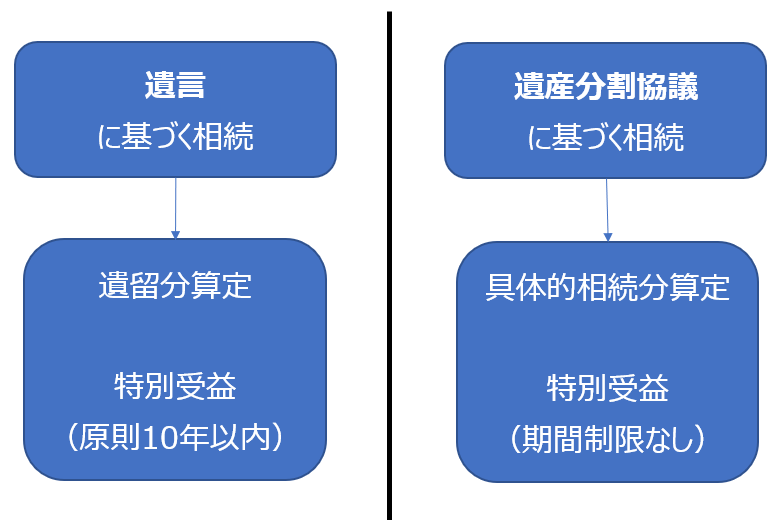

遺留分算定においては、相続開始前10年以内の特別受益のみが原則として対象となります。

一方で、遺産分割協議においては、贈与の時期を問わず全ての特別受益が考慮対象となります。

遺留分算定は、遺言に基づく相続の場合に発生します。

遺産分割協議においては、遺留分という概念はありません。

一方で、具体的相続分の算定における特別受益は、遺産分割協議の場合に発生します。

両者の相違を図に表すと以下のとおりです。

同じ特別受益という言葉なので分かりづらいのですが、両者は全く異なるケースで使用されている言葉であり、使用されるケースによって、特別受益の対象期間が10年だったり、無期限だったりするわけです。

特別受益と聞いて、混同しないように注意しましょう。

遺留分侵害額請求が行われないようにするための対策

遺留分を侵害しない範囲で、各相続人に遺言で財産を残すのが一番良い方法です。

しかし、事情によってはそのようにできないケースもあるでしょう。

そこで以下に遺留分対策の方法をご紹介いたします。

遺言書を作成する際に相続人全員と話し合う

これが一番難しいですが、ベストな遺留分対策かと思います。

遺言書を作成する前に、文案を相続人と全員で読み合わせ、確認を行う方法です。

遺言者の口から直接、遺言の内容の趣旨を説明し、相続人たちに納得をしてもらうのです。

遺留分を侵害する遺言書を残すような状況で、このように相続人全員と話し合いをすることは難しいケースも多いと思いますが、1度腹を割って話せば、相続人の理解を得られる可能性もあります。

遺言書に付言事項を記載する

遺言書には、財産を「誰に」、「いくら」渡すという文言のほかに、遺言者が自由な内容を記載できる付言事項という欄があります。

遺言者から相続人への感謝のメッセージや、遺言の趣旨などを記載したりします。

付言事項には法的な拘束力はありませんが、遺言者からのメッセージは思いのほか相続人の心に刺さるものです。

付言事項を記載すれば、必ずとはいえませんが、遺言者の気持ちが相続人たちに伝わり、遺留分侵害額請求が行われない可能性があります。

遺留分放棄の制度を使用する

遺言者の相続が発生する前ならば、遺留分権利者が家庭裁判所に自ら申し立て、遺留分の放棄をすることができます。

遺留分の放棄が認められるためには、遺留分権利者が遺産分割にあたって不相当な対応を受けていないかなどが要件となります。

この遺留分放棄を行ってもらえれば安心ですが、遺留分で争いになりそうな相続人が自ら家庭裁判所に放棄をすることは想定されづらく、この制度の利用実績は多くありません。

しかし、遺留分対策の制度の1つとして、知識として知っておくと良いかと思います。

遺留分が侵害されている場合の対策

今度は逆に、自分の遺留分が侵害されている場合の対策です。

そもそも、遺留分という制度を知らない方も多く、他の相続人は遺留分を侵害していることを知っていても、あえて遺留分が侵害されている相続人には何もアドバイスをしないということもあります。

そして、遺留分の侵害額請求には法律上で決められた期限があります。

この期限を過ぎてしまうと、遺留分が侵害されていたとしても、何も請求できずに泣き寝入りになってしまいます。

なお大前提として、生前に遺言者から遺言の内容に説明を受けていたり、自分が遺留分を下回る財産の相続に納得をしているのなら、遺留分侵害請求を検討する必要はありません。あくまで、遺留分侵害額請求は権利であり、義務ではないからです。

では、自分の遺留分が侵害されており、不足する財産の分配を受けたいと考える場合の対応です。

まずは遺言が発見されて財産目録の一覧が作成されたときに、自分の取り分が遺留分を侵害していないかどうかは、真っ先に電卓を弾いて計算するようにしましょう。

自分の遺留分の金額を下回る財産しか遺言で残されていないとしたら、まずは他の相続人に遺産分割協議などで不足する財産の分配を求める話し合いを行った方が良いでしょう。

そして、話し合いが決裂したような場合には、弁護士に依頼し、遺留分侵害額請求の準備を進めましょう。

まとめ

遺言を書く際に、遺留分の検討は必須です。

建前は被相続人が自由に遺言を書けることにはなっていますが、遺留分を侵害するような遺言を書いてしまうと、相続人間の争いの元になります。

自分自身の相続人を洗い出し、各相続人がどの程度の遺留分を有しているか試算してから遺言の検討を行うのが良いでしょう。

また、相続人の側にとっては、遺言が見つかったらすぐに、自身の遺留分が侵害されている内容ではないかどうか、チェックするようにしましょう。

遺留分侵害額請求は法律上で決められた期限内に行う必要があるため、期限を過ぎないようにスピーディに事実確認を進めていく必要があります。