遺留分の放棄

遺留分の放棄という制度があります。

相続人が、被相続人の生存中に、家庭裁判所の許可を得て、あらかじめ遺留分を放棄することができる制度です。

相続人間の仲が悪い場合などは、相続発生時に遺留分を巡って争いが起きないように、事前に遺留分の放棄しておくのです。

しかし、この遺留分の放棄は被相続人側が行えるものではなく、遺留分を有している相続人が家庭裁判所へ申し立てる必要があります。

私がいつも気になっているのは、相続人間がで争いが生じることが分かっているような場合に、相続人があえて遺留分を放棄するようなことをしてくれるのかな?という点です。

そこで、毎年どれくらいの遺留分の放棄が実際に行われているのか、調べてみました。

実は裁判所が毎年家庭裁判所の事件数の統計を公表してくれています。

司法統計|裁判所

https://www.courts.go.jp/app/sihotokei_jp/search

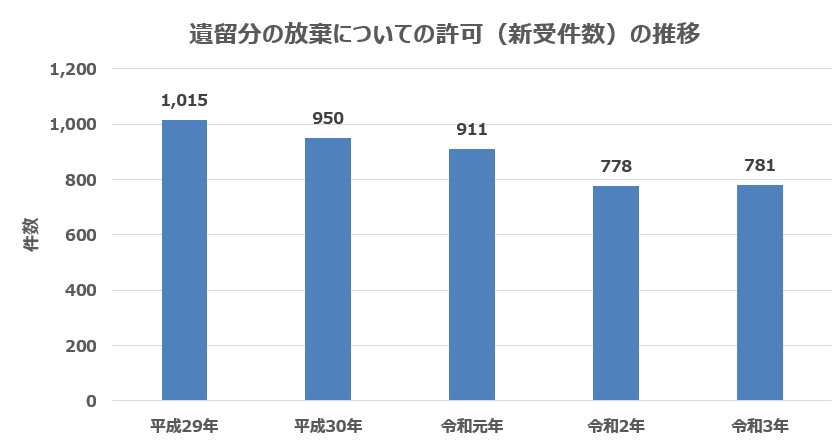

本記事執筆時点で最新の統計の、令和3年度司法統計によれば、過去5年間の遺留分の放棄の新規受理の件数は以下の通りです。

令和3年度司法統計(裁判所)より筆者作成

直近の年度では件数が減少傾向にありますが、全国で大体1,000件前後の新規の遺留分の放棄の申し立てが毎年発生しているようです。

この件数を少ないと見るか、多いと見るかは人それぞれかと思いますが、制度の利用は一定数行われているようです。

結論としては、話が飛んでしまいますが、遺留分で争いになるような争族(争い族)は起こさないのが最も良い方法です。

遺留分が問題になるのは、被相続人が遺言で特定の相続人に多くの財産を渡してしまい、他の相続人が不平感を感じるということが背景です。

遺言というのは被相続人が自由に行える行為ですから、本来はどのように財産を残しても被相続人の自由です。

しかし、日本には遺留分という制度があり、それが被相続人の死後に大きな争いを招いてしまうおそれがあります。

遺留分制度が存在しないような国もありますが、日本は遺留分制度を採用して、相続人が平等になるように保護しています。

遺言に付言事項を記載するといった方法もありますが、やはり生前に被相続人と相続人の全員で話し合って、直接腹を割って話すのが一番かと思います。

常に、円満な家族関係を心がけたいものです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【岸大路公認会計士事務所】

〒320-0065

栃木県宇都宮市駒生町1675番地8

TEL:028-652-3981

FAX:028-652-3907

※営業時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

mail:kishi-kaikei@lake.ocn.ne.jp

URL:https://hirocpa.com/

対応エリア:

栃木県(宇都宮、鹿沼、日光、栃木、さくら市 など)、群馬県(高崎市、前橋市、伊勢崎市、太田市 など)、茨城県、埼玉県、東京都

取り扱い業務:

税務顧問、決算申告、記帳、相続、資産税、監査、M&A